Andrea Molina Estrada / Grupo Cantón

La ciencia mexicana avanza en biotecnología contra el cáncer, pero la mayoría de los descubrimientos no llegan al paciente.

En los pasillos de las universidades y centros de investigación públicos y privados en México, ocurre algo extraordinario todos los días: la ciencia encuentra nuevas rutas para combatir una de las enfermedades más devastadoras y mortales, el cáncer. Hay sistemas que han demostrado ser prometedores, entre los cuales destacan nanopartículas dirigidas cargadas de fármacos, péptidos diseñados para romper la resistencia tumoral, entre otras. Se sabe que el talento sobra y la curiosidad científica perdura. Sin embargo, la gran mayoría de estos hallazgos solo se quedará en el silencio de una tesis doctoral o un artículo académico. Jamás tocará la vida de un paciente.

Mientras tanto, en los hospitales públicos y privados de México, los tratamientos contra el cáncer dependen casi en su totalidad de tecnologías importadas. Compramos esperanza de vida a precio de dólar o euro, desarrollada en EU, Suiza o Alemania.

Este escenario plantea una pregunta incómoda pero necesaria para nuestra madurez como país: Si somos capaces de entender la biología del cáncer y proponer soluciones eficientes, ¿por qué somos incapaces de transformar esa ciencia en una caja de medicina disponible en la farmacia? La respuesta yace en una dolorosa travesía conocida por los expertos como “El Valle de la Muerte”.

El “Valle de la Muerte” en México

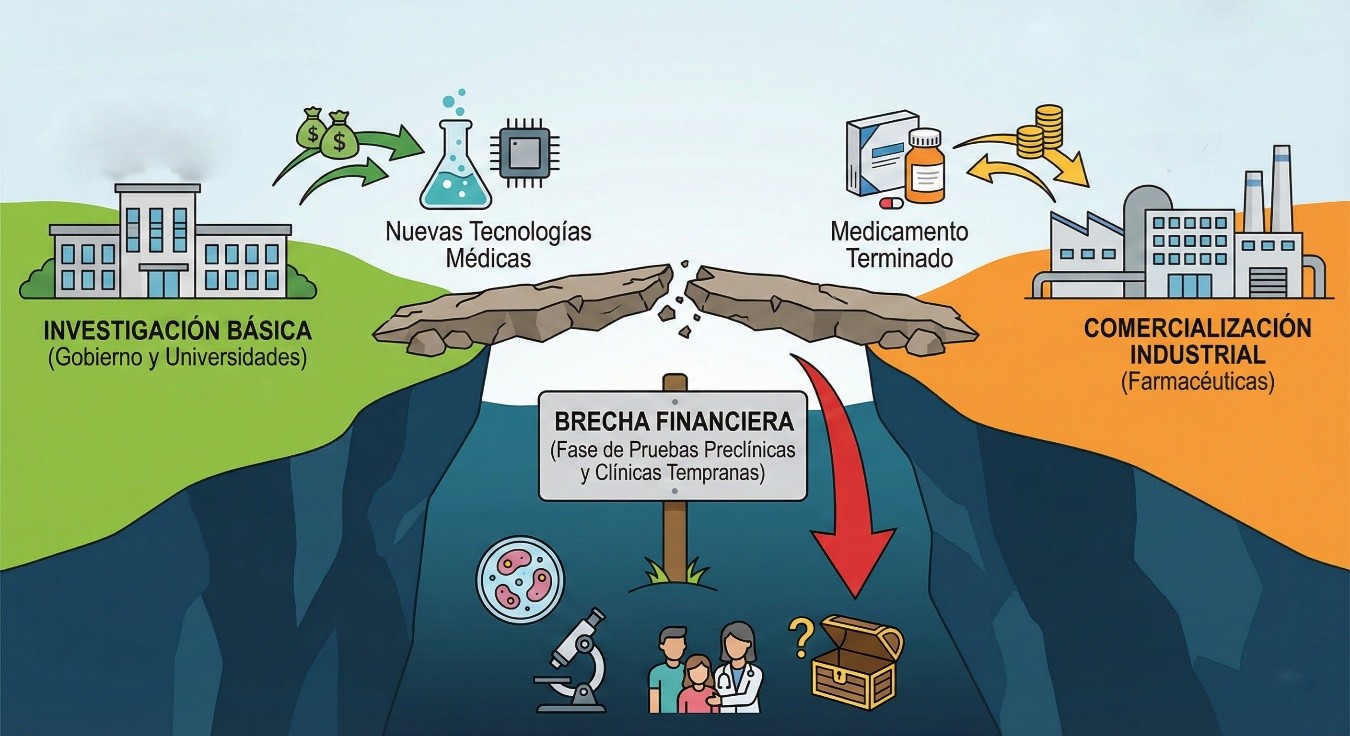

El término “Valle de la Muerte” se refiere a la brecha financiera que existe entre la investigación básica, comúnmente financiada por el gobierno y universidades, y la comercialización industrial, financiada por farmacéuticas. En medio hay un vacío: la fase de pruebas preclínicas y clínicas tempranas.

En Estados Unidos o Europa, este vacío se llena con Capital de Riesgo o Venture Capital. Donde, inversionistas especializados apuestan millones a startups científicas sabiendo que pueden tardar 10 años en ver retornos, o perderlo todo.

En México, la historia luce distinta. El ecosistema de inversión aún es poco amistoso con la ciencia y la biotecnología. Para muchos inversionistas, apostar por un proyecto científico suena arriesgado y complejo. Por eso el capital suele dirigirse a sectores de retorno rápido —como bienes raíces, fintech o comercio— donde las ganancias se entienden mejor y llegan pronto.

Mientras tanto, el científico mexicano queda en una especie de limbo. Puede tener una idea innovadora, una patente registrada e incluso resultados prometedores en laboratorio, pero carece del financiamiento necesario para dar el siguiente gran paso: producir un lote piloto bajo estándares farmacéuticos y cubrir los exigentes ensayos clínicos que solicita la COFEPRIS. Sin ese respaldo económico, la innovación no puede salir del laboratorio, frustrando por igual cualquier aspiración de manufactura y comercialización propia, o la posibilidad de validar la tecnología para un licenciamiento industrial.

El desenlace es predecible y doloroso. Muchas patentes caducan antes de llegar al mercado o se licencian al extranjero por una fracción de su valor real. México termina exportando talento e ideas… y, años después, vuelve a importarlas convertidas en medicamentos terminados, pagando hasta cien veces más por aquello que pudo haber nacido y madurado aquí.

El “Valle de la Muerte” científico.

La revolución biotecnológica y el costo de quedarse atrás

Para entender la urgencia, primero debemos entender qué estamos perdiendo. La oncología ya no es lo que era hace veinte años. Hemos pasado de la era de los tratamientos altamente tóxicos, como la quimioterapia tradicional que ataca células buenas y malas por igual, a la era de la selectividad.

Las nuevas tecnologías de nanopartículas dirigidas y biotecnológicas, como los anticuerpos monoclonales, las terapias génicas y los tratamientos con células CAR-T, son obras maestras de la ingeniería biológica. No son simples químicos mezclados; son moléculas vivas o dirigidas que saben distinguir entre un tejido sano y un tumor maligno. Esta selectividad no solo aumenta la supervivencia, sino la calidad de vida del paciente al reducir la toxicidad y con esto los efectos secundarios.

Pero esta sofisticación tiene un precio significativo. Desarrollar un nuevo ingrediente farmacéutico activo es una de las apuestas más caras del mundo empresarial. Según cifras del Tufts Center for the Study of Drug Development, llevar un nuevo medicamento desde el laboratorio hasta el mercado cuesta, en promedio global, cerca de 2,600 millones de dólares.

De la máquina a diseñar la cura

México es una potencia en manufactura médica. En estados como Baja California y Chihuahua somos líderes mundiales en ensamblaje de dispositivos médicos. Pero hay una diferencia abismal entre ensamblar y diseñar.

La pandemia de COVID-19 nos enseñó una lección brutal: cuando la demanda global se dispara, los países productores abastecen primero a su población. En el terreno oncológico, la dependencia tecnológica nos hace vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio y a las cadenas de suministro globales.

Si en México se lograra detonar un ecosistema donde el gobierno facilite la regulación sin sacrificar seguridad, y donde la iniciativa privada invierta en ciencia, los beneficios serían triples. Primero, retendríamos el talento humano altamente calificado que hoy emigra. Segundo, generaríamos una industria de alto valor agregado que paga mejores salarios. Y tercero, y más importante, podríamos desarrollar terapias adaptadas a la genética de nuestra población y a costos accesibles para el sector de salud público.

Una luz al final del túnel

La innovación no sirve de nada si es inaccesible. Las terapias biotecnológicas actuales son prohibitivas para el bolsillo promedio y una carga inmensa para el fondo público. Aquí es donde la innovación local juega un rol social. Al desarrollar tecnologías propias de alta calidad en territorio nacional, se eliminan costos logísticos y de propiedad intelectual extranjera, democratizando el acceso a tratamientos de vanguardia.

Para que México pase de ser un maquilador de medicinas a un generador de curas, necesitamos una “triple hélice” funcional: Gobierno que agilice regulaciones sin sacrificar seguridad, Academia que se atreva a patentar y emprender, e Inversionistas que apuesten por la ciencia desarrollada en México.

El cáncer no espera. La ciencia mexicana tiene las respuestas; lo que nos falta es construir el camino para que esas respuestas lleguen a quienes más las necesitan: los pacientes.